|

TRANSASIA

Via della Seta - Mongolia - Siberia

clicca per tornare indietro

|

|

4.7.2009 - sabato - giorno 25

Ulan Bator (MGL) (9.28) [+6] -

km 90 E Kharkhorin (MGL) (20.30) [+6]

km 289, viaggio h 11.02, guida h 6.06 |

|

|

(foto 1ª parte) (foto 1ª parte)

Vado verso il palazzo d’inverno di Bogd Khan, posto in periferia, 2 km a sud.

Jebtzun Damba Hutagt VIII (detto Bogd Khan, 1869-1924), l’ottavo “Budda vivente”, fu l’ultimo re della Mongolia. All’interno del recinto visito i 6 templi, in legno, dai tipici tetti a pagoda, ricchi di decorazioni sia all’esterno che all’interno. I cortili paiono però in stato di abbandono, con le erbacce che crescono alte, raccolte (lentamente) a mano da un paio di addetti. Anche la recinzione in diversi punti è pericolante e puntellata. Entro quindi nel palazzo d’inverno vero e proprio, dove Bogd Khan visse per 20 anni. Pago biglietto e supplementi per foto e riprese video. Il palazzo è interessante e dà un’idea di come viveva l’ultimo re di Mongolia; regali preziosi offerti da dignitari stranieri, troni e letti a baldacchino di re e regina, la carrozza, una raccolta di animali imbalsamati, una gher rivestita con le pelli di 150 leopardi delle nevi. Il museo, dice la guida, è stato più volte preso di mira da ladri del posto, che in 10 anni hanno spogliato il tetto delle decorazioni d’oro (infatti adesso lo vedo di un uniforme verde), finché nel 2001 una guardia non li ha fermati minacciandoli con le armi.

Torno verso il centro e mi dirigo verso il Gandan (o Gandantegchinlen) Khiid, nella zona nord-occidentale di Ulan Bator, praticamente dalla parte opposta della città. In mezzo al traffico, l’unica consolazione è che, per oggi, questa è l’ultima volta che attraverso Ulan Bator: dopo questo, basta, si va a ovest, nella steppa.

“Il grande luogo della gioia completa” (questo significa il suo nome) è il più grande monastero della Mongolia; costruito nel 1838 dal quarto Bogd Gegeen, fu pesantemente colpito dalle persecuzioni comuniste del 1937; riaperto nel 1944 (in occasione della visita del vice-presidente degli USA), fu risparmiato per diventare una specie di “monastero esemplare” da far visitare agli ospiti stranieri. Qui vivono oltre 500 monaci. Al termine del sentiero centrale, raggiungo il tempio principale, il bianco Migjid Janraisig Sum, all’interno del quale è la gigantesca statua di Migjid Janraisig (che significa “Signore che guarda in tutte le direzioni”). La statua originaria, alta 20 m, in bronzo e oro, fu eretta da Bogd Khan nel 1911, rimossa dai soliti comunisti (mi chiedo quanta roba abbiano distrutto) nel 1937 e trasportata a Leningrado (se ne ignora la sorte). Nel 1996 una nuova statua fu consacrata dal Dalai Lama; alta m 26,5, pesante 20 tonnellate, è di rame con rifiniture in oro (donato dal Giappone e dal Nepal), ricoperta di broccato d’oro e di oltre 500 m di seta. Contiene pietre preziose, 27 tonnellate di erbe medicinali, 334 sutra (testi religiosi), due milioni di formule di mantra (preghiere magiche) e, nella base, una gher. La statua si erge nel buio, in un edificio appena sufficiente a contenerla. Le pareti interne del tempio sono completamente ricoperte da centinaia di statuette di Amitayus, il Buddha della longevità, che i fedeli possono acquistare o cui fanno delle offerte.

La statua è imponente; tutto intorno la gente prega, anche facendo girare i classici cilindri; è molto lontano dalla mia sensibilità e modo di pensare, ma la devozione pare sincera. Contrariamente a quanto scritto nella guida, posso fotografare (e filmare) anche all’interno del tempio: basta pagare.

Adesso basta con Ulan Bator; sono quasi le 13 e non vedo l’ora di uscirne. Faccio il pieno all’uscita della città (55 centesimi al litro, poco più della Russia) e via, verso la steppa, l’autentico cuore di questa terra.

(foto 2ª parte) (foto 2ª parte)

L’obiettivo è arrivare a Karakorum, l’antica capitale di Genghis Khan, presso l’attuale Kharkhorin. Da lì (domani), se la strada lo consentirà, mi spingerò ancora un po’ a ovest, verso il lago Terkhiin Tsagaan Nuur, e poi inizierò il lungo ritorno verso casa.

Mi sorprendo a pensare questo, mentre, libero dalla morsa del traffico di Ulan Bator e dal suo inquinamento, nell’aria pura dell’altopiano, percorro una strada incredibilmente bella e piacevole (l’hanno appena rifatta e ha davvero un ottimo asfalto). Già, è la prima volta che penso seriamente al ritorno. Adesso che in Mongolia ci sono arrivato, superando le difficoltà burocratiche dei numerosi Stati dell’Asia centrale, le disastrate strade asiatiche, gli sterrati siberiani, i pericoli della strada e degli uomini, adesso che ci sono, mi sorprendo a pensare già al ritorno.

Ma non solo; la mente è libera e non puoi bloccare i suoi pensieri. A casa ho promesso, come altre volte, che questa sarà l’ultima, l’ultima volta, l’ultimo viaggio … di questo tipo; il fatto è che, ogni volta, mi invento qualcosa di diverso, qualcosa che mi permette di andare oltre. Adesso che la Mongolia è raggiunta, mi ritrovo a pensare già al prossimo viaggio. Un viaggio che mi dia qualcosa ancora di diverso, qualcosa di più. Che mi permetta, ancora, di allargare i miei orizzonti.

Non ho bisogno di chiedermi dove andrò, la risposta mi arriva prima ancora della domanda. La risposta nasce da dentro, dalle mie passate esperienze, dalla mia insaziabile voglia di chilometri e strade nuove, di viaggiare, sempre in moto, naturalmente.

E’ strano che proprio oggi, 4 luglio, mentre questo pensiero attraversa per la prima volta la mia mente, un amico, sul forum di Mototurismo che sta seguendo quotidianamente il mio viaggio, mi abbia “letto nel pensiero”, descrivendo perfettamente il mio progetto, con parole che io non avrei potuto scegliere meglio:

“Marcello è arrivato alla meta.

Ora dovrà fermarsi, voltarsi e ricominciare a tornare, seppure da altra strada.

Marcello lo sa: la prossima volta dovrà andare oltre.

Perchè solo l'oltre comprende il non voltarsi, compiendo il grande giro che oramai lo chiama, come sirena inebriante, oltre l'orizzonte” (Andrea, “Starboard”).

Sì, Andrea, hai visto giusto. Voglio fare un viaggio in cui non debba mai tornare indietro, un viaggio in cui io vada sempre avanti. Il Giro, il Grande Giro. Sempre a est fino a tornare al punto di partenza.

L’ho deciso proprio oggi: partirò da Lecce, percorrerò al contrario la strada che tra qualche giorno mi riporterà a casa, attraverso Mosca, la Siberia, fino a Ulan Ude; ma, arrivato in quella città, non dirigerò a sud verso la Mongolia come questa volta; continuerò verso est, fino ad arrivare al Pacifico, a Vladivostock. Da lì il salto, necessariamente non in moto, ma con la moto, fino al nord America (Alaska), l’attraverserò fino all’oceano Atlantico, quindi un altro salto fino all’Europa e infine gli ultimi chilometri, in moto, fino a casa.

Decido però di aspettare un paio d’anni; voglio che completino prima la strada in costruzione per Vladivostock. Non voglio percorrere centinaia (o migliaia) di chilometri sterrati, forse peggiori di quelli già affrontati in Siberia; il viaggio sarà già abbastanza impegnativo così, non vado a cercarmi altri guai. Dovrò anche risolvere il problema relativo agli attraversamenti dei due oceani, scegliendo tra nave (relativamente economica, ma lenta) e aereo (veloce, ma costoso). Sarebbe per me molto fastidioso restare due mesi in nave, inattivo con la moto (oltre a non avere tante ferie); mi parrebbe inoltre una interruzione del viaggio, che voglio sia veloce con meno discontinuità possibili; credo che cercherò due passaggi aerei, sobbarcandomi la relativa spesa. Calcolo che potrei farcela in 40 giorni.

Ma adesso basta progettare, devo concentrarmi su questo viaggio, che è a poco più di metà. C’è ancora tanto da vedere e tante difficoltà da superare; non è finita, anzi, adesso viene il bello.

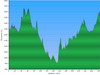

La strada è ancora buona; per un po’ penso (o meglio, spero) che sia tutta così, che le informazioni che ho raccolto in Italia e che mi dicono che c’è un tratto di circa 100 km di sterrato tra Ulan Bator e Lun siano sbagliate (o almeno non aggiornate). L’illusione dura ancora un po’, fino a che, improvvisamente, l’asfalto finisce e mi ritrovo davanti una pista.

La strada è sbarrata da un cumulo di terra; guardo oltre e vedo che l’asfalto continua ancora per un po’, ma poi intravedo dei camion al lavoro, che sollevano molta polvere e capisco che la strada è in costruzione; non è il caso di rischiare, superando lo sbarramento (ammesso che ce la faccia), per poi ritrovarmi in mezzo ad un cantiere con ancora più difficoltà per uscirne. Non resta che affrontare la pista ai lati della strada.

Ci siamo, il momento è arrivato. Non potevo illudermi di attraversare la Mongolia senza “sporcarmi” di terra (anche se, comunque, ho già assaggiato la scarsa qualità delle sue strade asfaltate). Adesso devo portare la Gold Wing sullo sterrato mongolo, cercando di tirare fuori dalla mia moto tutte le sue possibilità, anche quelle per cui … non è stata progettata. Sono a circa 50 km da Lun e ne ho fatti 70 dall’uscita da Ulan Bator.

Il primo problema è … dove andare? Come infatti avevo già notato ieri, le piste in Mongolia non sono semplici da seguire, semplicemente perché non c’è “una” pista, ma un fascio di piste che vanno tutte, più o meno, nella stessa direzione. Fermo davanti allo sbarramento, vedo una pista a destra della strada e un’altra a sinistra. Accanto ad ognuna, altre piste, che scorrono a volte parallele, altre si intersecano senza alcun apparente senso logico, ogni tanto si allontanano tra loro puntando chissà dove, per poi ricongiungersi un po’ più avanti o non ritrovarsi mai più. Ne vedo circa 10, quasi parallele: metà a destra, altrettante a sinistra della strada in costruzione. Ecco, queste sono le piste in Mongolia.

Il problema principale è il fondo, che a volte è cedevole, dove c’è più sabbia e soprattutto fango; oggi per fortuna non piove, ma ci sono i segni della pioggia di ieri e devo evitare le pozze d’acqua e fango, altrimenti resto impantanato. D’altra parte anche la sabbia asciutta non è che sia il massimo per la mia moto (anzi), quindi i tratti percorribili si riducono a pochi, dove la terra è più compatta e qualche zona di roccia; devo però evitare anche le pietre, che potrebbero danneggiare le mie preziose gomme e farmi perdere l’equilibrio.

Per fortuna, però, non c’è molto traffico e possono scegliere le traiettorie migliori con una certa tranquillità, a parte il fatto che qui non vige la regola di tenere la destra; ognuno sceglie il percorso che preferisce e chi per primo imposta una traiettoria, la mantiene fino a quando non l’ha conclusa. Mi rendo conto che devo sfruttare l’ampiezza di scelta delle piste per prendere, volta per volta, quella in condizioni migliori per la mia moto; quindi, ad ogni incrocio, scelgo rapidamente quella che mi sembra più adatta, la imbocco e poi … spero di aver scelto bene. Se mi accorgo che è troppo dissestata, alla prima occasione torno sulla pista precedente o ne cerco ancora un'altra; gli incroci sono frequenti, ma, se tardano, spesso taglio direttamente per la steppa: mi rendo infatti conto che non c’è molta differenza tra pista e steppa naturale che a volte ha un fondo erboso più compatto e comodo. Evito però, se non necessario, i fuori pista, perché il bel prato verde può sempre nascondere insidie, come cunette e sassi, non visibili, che quindi potrebbero mettermi nei guai.

Mentre sono fermo sulla pista per scattare qualche foto, vedo in lontananza degli uomini a cavallo; sono dei pastori che portano le loro mandrie al pascolo. Si avvicinano: sono 4, sui tipici cavalli mongoli di piccola taglia, coperti dai tradizionali vestiti lunghi (che sembrano piuttosto pesanti, nonostante la stagione), fermati alla vita da una fascia colorata. E’ l’incontro più emozionante del viaggio; i cavalieri sono di fronte a me e sorridono. Si fermano, un po’ timorosi, a un paio di metri; li saluto e rispondono; non servono parole per questo. Superiamo in un attimo secolari barriere di lingua, razza, religione, culturali, storiche, geografiche. Sorridiamo tutti; il loro è un sorriso sincero, senza secondi fini; non sono venditori di souvenir che cercano di piazzare la loro mercanzia, non devono vendermi chissà cosa; sono i nomadi della steppa, il cuore della Mongolia; rappresentano il modo tradizionale di vita di questo popolo, nella steppa ora, con i 30° estivi, ma anche d’inverno, con i suoi -30°.

Li saluto ancora e faccio cenno di avvicinarsi; non c’è l’esuberanza dei ragazzi iraniani, che dovevo quasi tenere a bada per il loro entusiasmo, con le loro moto che inseguivano la mia e la circondavano da ogni lato; non c’è la navigata esperienza dei venditori di Samarcanda o Bukhara, abituati da secoli ad avere a che fare con viaggiatori di ogni luogo; c’è la sincera, completa meraviglia di vedere qui, sulle loro piste, un viaggiatore venuto da lontano, solo, su un veicolo che probabilmente si stanno chiedendo se è davvero una moto, con tutta quella sovrabbondanza di borse, plastiche, luci, aggeggi vari.

Si avvicinano, quasi spinti dalla mia mano che continua a salutare, aperta in segno di amicizia. Scendono dai loro cavalli e ci stringiamo le mani. Ormai il ghiaccio è rotto; io guardo i loro cavalli, loro guardano la mia cavalcatura. Osservano curiosi la moto, si perdono nei suoi numerosi pulsanti, nei molti accessori; esaminano la sella di pelle (i mongoli cavalcano su semplici selle di legno). Faccio cenno con la mano al primo indicando la sella: “puoi provarla”. Esita un po’, poi accetta e, con un po’ d’impaccio dovuto al lungo vestito, sale sulla moto. Lo imitano, a turno, gli altri. Sorridono tutti, ma ricorderò sempre il sorriso del secondo; aperto, solare, come se ne vedono raramente; sorride felice, divertito, sulla mia moto. Faccio qualche foto, ma il ricordo più bello non ha bisogno di alcuna fotografia.

E’ ora di andare, è ora che ognuno riprenda la propria strada; i cavalieri mongoli tornano sui loro cavalli, verso la steppa e le loro mandrie, al loro duro lavoro; io torno alla mia moto, verso la pista che mi chiama. Ciao.

Continuo il mio viaggio; vedo grandi mandrie che coprono le colline, e ancora altri uomini a cavallo; li sento un po’ più vicini, adesso.

Ancora altra terra, altra sabbia, altro fango, ma infine, a lungo atteso, arriva il punto in cui la strada torna percorribile, a 2 km da Lun; ho percorso 49 km di pista, in 3h 11’, soste comprese (media poco più di km/h 15). Asfalto, asfalto, bellissimo asfalto!

Insomma, proprio bellissimo no; è il tratto di strada non ancora rimodernato, quindi con i soliti standard qualitativi mongoli (bassissimi); pieno di buche, che quindi mi costringono ad una velocità moderata e continua attenzione.

La vista si apre su altre valli, altre montagne, altre steppe. Sono sempre ad un’altitudine di circa 1.000 m, a volte un po’ di più. Sono felice, ho realizzato un sogno; un anno di preparazione, tante complicazioni, ma ora sono qui e cavalco libero sul mio cavallo d’acciaio come i cavalieri mongoli cavalcano sui loro.

Ma la strada mi richiama all’ordine, inesorabile. E’ la strada che comanda, sempre. E’ la strada che detta i tempi, le velocità, stabilisce dove posso andare e dove no. E la strada ora mi manda un messaggio, brusco.

Vedo davanti a me un’auto contromano: va verso ovest, la stessa mia direzione, ma è sul lato sinistro della carreggiata; non capisco. Sono da poco passate le 6 di sera, il sole è ancora abbastanza alto per vedere bene la strada (tramonterà fra 3 ore), non noto nulla di strano. Pochi secondi e arrivo nel punto in cui era l’auto e lo vedo, sulla mia corsia: un pezzo di strada dove l’asfalto non c’è più, tagliato via un rettangolo di circa m 3 x 5. Faccio appena in tempo ad evitarlo, buttandomi sulla sinistra, poco prima che un TIR provenga dalla direzione opposta.

Già, hanno asportato un pezzo di asfalto, tagliandone un rettangolo, con l’intenzione, presumo, di rifarlo in un prossimo futuro (chissà quando, visti i tempi mongoli di ricostruzione delle strade); ricordo di aver visto una cosa del genere nel mio viaggio nei Balcani dello scorso anno, in Serbia, ma non era nulla rispetto a quello che vedo subito dopo. Poche centinaia di metri e la storia si ripete, con la differenza che adesso le “buche” sono due, e su entrambi i lati della carreggiata, sfalsate di appena un paio di metri; devo fare lo slalom, ma sento la ruota posteriore che cade nella seconda buca, per uscirne subito dopo.

Mi fermo e osservo la strada. I rettangoli sono tagliati di netto, a spigoli vivi; questo fa sì che, se ci cado con le ruote, rischio seriamente, innanzitutto di perdere l’equilibrio, ma soprattutto di danneggiare i cerchi; mi preoccupa soprattutto l’anteriore, che ovviamente “cade” nella buca, mentre il posteriore è trascinato, quindi l’impatto dovrebbe essere attutito. Le ruote della Gold Wing sono in lega, quindi delicate; la posteriore è quasi monolitica, molto massiccia; l’anteriore mi pare invece piuttosto esposta a questo genere di rischi. La differenza rispetto alla Serbia del viaggio dello scorso anno è che lì le buche erano poste qua e là sulla carreggiata, senza mai occuparla nella sua completa larghezza, come invece vedo qui.

Non ho scelta, questa è l’unica strada (o almeno la migliore); se voglio arrivare a Kharkhorin (e all’antica capitale Karakorum), devo andare avanti.

Torno in sella e continuo. I tratti di asfalto rimosso arrivano improvvisi, senza alcuna segnalazione: da destra, da sinistra, in mezzo alla strada; e poi quelli, i peggiori, su entrambi i lati della carreggiata; non c’è mai un’unica buca da un lato all’altro della strada, no, sono più subdoli: lasciano in mezzo una striscia di 10 centimetri. Ma non è semplice beccarla sempre!

Ogni tanto non riesco a evitare qualche buca e sento la moto vibrare tutta. Intanto mi rendo conto che le difficoltà della strada mi hanno rallentato molto e quindi probabilmente stasera non farò in tempo ad arrivare a Kharkhorin. Non ci sono città prima; credo che dovrò accamparmi con la mia tenda: finalmente, finora non l’ho mai usata, ma qui, nella steppa in Mongolia, ritengo ci siano le condizioni di sicurezza sufficienti.

Meno di mezz’ora di questa strada e, quello che temevo, accade.

5.2 DANNI ALLA MOTO: FINE DEL VIAGGIO?

Sento lo stivale sinistro scivolare sulla pedana; la suola di gomma mi pare non avere più una presa sicura. Abbasso lo sguardo e vedo, con terrore, che tutto lo stivale è sporco d’olio. Accosto e mi fermo.

L’olio cola abbondante dalle forcelle, scivola lungo gli steli, inonda i copridischi della ruota anteriore, bagna completamente i dischi freno anteriori; spinto dal vento del movimento della moto, si riversa sul puntale della carena, scivola lungo il fianco sinistro (è la forcella sinistra quella che sembra perdere più olio), inzuppa la pedana e finisce la sua corsa contro la borsa, arrivando addirittura a sporcare il baule posteriore; hanno ceduto i paraoli, ho sfondato le forcelle! Osservo la moto: sembra più bassa del solito, davanti. Mi serve una conferma strumentale: tolgo e rimetto il cavalletto laterale e noto che ho difficoltà ad aprirlo; evidentemente è già uscito tanto olio che l’assetto ne risente.

Devo fare qualcosa e alla svelta; infilo le mani nel baule e ne tiro fuori una maglietta; la taglio in due e annodo i pezzi intorno agli steli, almeno per evitare che i freni anteriori continuino a bagnarsi d’olio. Faccio caso solo adesso che, negli ultimi minuti, azionando il pedale freno (che comanda il disco posteriore e il disco anteriore sinistro, quello che ha preso più olio), avevo notato una frenata più lunga del solito. L’olio continuerà ad uscire (non ho nulla per una riparazione del genere), ma almeno spero che non bagni più i dischi. Ora però devo trovare il modo di lavarli, altrimenti, in caso di frenata d’emergenza, potrei trovarmi nei guai con tutto l’olio che hanno preso (credo che gli steli contengano poco più di 500 g d’olio e, ad occhio, la maggior parte adesso è fuori).

Sono demoralizzato. Continuo a guardare davanti e vedo un’altra cosa che mi butta davvero giù. La ruota! Il cerchio anteriore è ammaccato! Questa non ci voleva proprio! Sul lato destro, poco distante dalla valvola, una “bella” ammaccatura, grande da infilarci due dita. Controllo la pressione (normalmente a 2,5): è a 0,7. La gonfio a 2,6: sembra reggere, ma quanto?

Sono qui, in mezzo alla steppa della Mongolia, lontano da qualunque città, con le forcelle sfondate, mezza moto (freni anteriori compresi) sporca di olio e un cerchio ammaccato. Che fare? Un bambino a cavallo si avvicina, incuriosito da quella strana persona che strappa magliette per legarle ad una moto da mezza tonnellata. Gli mostro i danni, più per bisogno di condivisione che per ricerca di aiuto. Lui annuisce. Sono davvero giù. Forse il viaggio è finito.

Basta commiserarmi, devo agire; il sole si abbassa, bisogna stabilire delle priorità: 1) devo trovare da dormire; 2) mi serve una fonte d’acqua ad alta pressione per lavare i freni.

Torno in sella e riprendo la marcia; la moto è incerta, ma ancora governabile; le forcelle senza olio si sentono, ma, in fondo, ci sono ancora le molle, che qualcosa (poco) fanno. La ruota, quando rallento, posso contarne i giri, tanto è distinto il rumore (e la vibrazione) prodotta dall’ammaccatura.

Dopo poco più di un’ora vedo alla mia destra un accampamento di gher; svolto e domando se hanno dell’acqua: rispondono di sì. Chiedo il permesso di piantare la mia tenda lì vicino e di usare la loro pompa dell’acqua; lavo i freni anteriori, controllo la maglietta legata agli steli (era bianca, ora è nera) e monto la mia tenda. Do le ultime notizie in Italia, col solito sms.

Mi cucino la cena, davanti alla mia tenda; il sole tramonta sulla steppa, una splendida luna piena sorge e illumina il campo; davanti a me si ergono, solitarie, tre grandi rocce, piccole montagne a interrompere l’uniformità della steppa. Il buio cala gradualmente. Sono solo, con i miei pensieri; assaporo ogni momento di questo che potrebbe essere l’ultimo giorno del viaggio.

Che farò domani? Non lo so; oggi ho fatto quello che potevo, domani vedrò la situazione e deciderò di conseguenza. Ora a dormire; l’effetto della tensione della giornata si manifesta improvviso e prendo subito sonno.

clicca per continuare

|